境界と救済と―木坂美生の近作

松本 透

長野県立美術館 館長※

(※2022年当時、現・アーティゾン美術館 副館長)

木坂美生の写真はどれも、壁、樹木、家具などの事物が何の脈絡もなくそこに存在するさまを一定の画面枠(フレーム)に収めて、トリミングも加工もせずにプリントアウトしたもの、つまりカメラのイメージセンサーがとらえた光の情報をそのままインクの平面に置き換えた画像だ。わたしたちがものを見る仕組みのなかにも、それと同じような受光機構が組み込まれているのは確かであり、そのためか、わたしたちは自分の眼も写真に写っているのと同じように世界を見ていると、つい信じてしまう。しかし、これはもちろん誤解だ。

ためしに木坂の写した一枚の写真――たとえばテーブルの上のコップの画像と、似たようなセッティングのなかに置いた実物のコップを見比べてみるとおもしろい。1枚の平面に集約された光学情報と、現実のものや空間がわたしたちの視野のなかに現われるありさまが、いかに違うかがよくわかるだろう。画像のなかでは、さまざまなものはひとつづきの色彩の平面に置き換えられてしまうが、ものともののあいだを縫うようにして生きているわたしたちにとっては、それらの「あいだ」の空間は、ものの存在と同様に重要だ。カメラを水平に構えて撮影した画像が世界の立面図であるとするなら、わたしたちはそうした視覚情報からいわば平面図を描き起こして、ものともののあいだで生きている。ほかにも、ぶつかると相手が壊れるのか、それともこちらが傷つくのか、といった材質の違いなども、真っ先に注意が向く切実な情報であろう。また視野の枠取り(フレーミング)は、写真のみならず、視覚や意識の働きにおいてもきわめて大切な要因だが、機械のレンズと人間の眼では、その実情ははなはだ異なる。実生活では、大小の無数のフレームを寄せ合わせてパノラミックな全体像を持っていなければ、わたしたちは危なくて道も歩けないのだ。――要するに、写真が切り取る視覚像と、(ありとあらゆる視覚像を取り込みながら)わたしたちの五感がとらえる世界像は本質的に異なっており、その違いのうちに、わたしたちの生活の余地があり、写真家による創造の余地があるのであろう。

美しい山稜に息をのんで思わずシャッターを押したが、写っているのは平板でちっぽけな山のシルエットでしかなくてがっかりした覚えは誰にもあるだろう。たとえばサント・ヴィクトワール山の実感を絵にするためには、すぐ間近に水平に伸びる樹木の枝がフレームとして必要であり、遠くにそびえる富士山の山体を浮かび上がらせるためには、その手前に巨大な波頭を要するのである。

木坂美生の《Himarayan Cedar》は、そういった視覚の機構をうまく用いた、主役の登場しない舞台装置のようなものといえるかもしれない。

場所は、世田谷の古い集合住宅(取り壊されてしまって今はない)の片すみの情景だという。画面の右端を黒々とした木の樹肌が縦断する。そのヒマラヤ杉は、(フレームの外で)空に向かって縦横に枝を伸ばし、枝先の葉が、画面の上縁から睫毛のように(フレームの中に)再登場している。枝葉越しに望まれる白々とした光景もまた、奥行き方向に向かって二重三重の段差をはらんでいるようだ。画面手前のいちばん下の方に白い結界状の仕切りが水平に伸びており、その向こうに見えるのは、段々畑のように連なるコンクリートの構築物であるか、それとも横縞の入った一枚の垂直の壁であるのか?

フレーミングの魔術といえよう。木の幹や、その枝先や、背後の壁体はフレームによっていったん空間的なつながりを断ち切られたうえで、矩形のファインダーのなかで思いもよらない再会――「新生」といってもいい――を果たしている。「解剖台の上でのミシンと雨傘の偶然の出会い」(ロートレアモン)の一種といってもいいが、とはいえ、そこには何ら非日常的な作為や演出がはたらいているわけではない。とりたてて意味もなく、関わりもなく、世界の片すみに打ち捨てられたような事物たちがしっとりとした空気のなかに居合わせているだけ――いや、居合わせることの大いなる恵みに浸っているだけである。

ペンキの剝げ落ちた手すりと、コンクリートの階段と、滑り台のスロープが画面左上のコーナーに向かって音楽のフレーズのように連なっていく《Sandbox》。家族連れで賑わう休日の公園で見つけた情景であるというが、周囲を駆けまわる子どもたちの嬌声はもちろん写真には写らない。

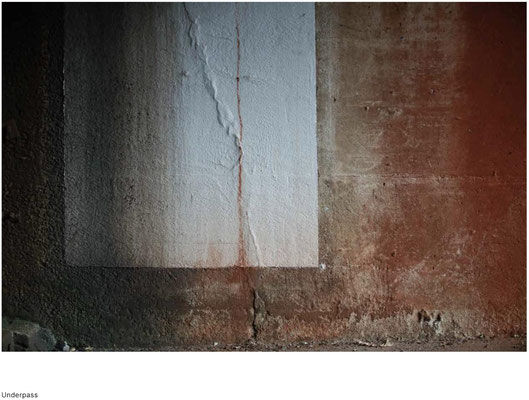

木坂美生の最近の作品には、ものの表面(壁面)のつぶやきに耳を傾けた、その独り芝居といってもいいような画像も多い。たとえば《Underpass》は、横浜日ノ出町で見かけた高架下の壁であるという。画面の右手に赤さびの染み込んだコンクリートの壁面が立ちはだかり、中央に意味不明の白い矩形が浮かび上がり、画面左手の暗部へとフェイド・アウトしていく。壁体の表面でいとなまれる、ものと光のやりとりのディテールだけで成り立つ、意想外の変化にとんだ画像だ。

廃屋の片すみをとらえた《The Hole in the Roof》は、旅先の佐渡で目にとまった光景であるという。土壁と、壁ぎわに無造作に打ち捨てられた筵むしろのうえに、一条の光が垂直に、白い絵具をサッと刷いたように落ちかかっている。画面の右端に白い襖が写っていなければ、ひとすじの頼りない光は主役級の意味を帯びていたのではないだろうか。しかし、もともと主役の存在(モニュメント性)や、予定調和的な全体性(コンポジション)や、筋立て(クライマックスの存在)とは無縁のところからはじまった木坂美生の写真は、そういう方向をここでも採らない。ノイズ(はみだし者)のみで成立したこの画像が指し示すのは、写真による事物の(救済者のいない)救済といってもいいかもしれない。

2022年11月

木坂美生 (キサカミオ)

1980 東京都中野区出身

2003 東京国際大学 国際関係学部 国際関係学科 養護学校教員課程 卒業(障害児教育)

2019 令和元年度(第30回)五島記念文化賞 美術部門 新人賞受賞

<個展>

2014 Gallery Camellia(銀座)

2021 Gallery Camellia+Gallery Nayuta(銀座)

<グループ展>

2003 「GEISAIミュージアム」六本木ヒルズ 特設会場(六本木)

2004 「GEISAI#6」東京ビッグサイト (有明)

2007 「芸術からインテリアへ」MOTT Gallery(新宿)

2012 「KIMCOLLE Vol.1」LOOP HOLE(府中)

2017 「face to face #11白群」Gallery Camellia(銀座)

2018 「face to face #15 Kontrapunkt~夜の主題による」Gallery Camellia(銀座)

2020 「うつす」second 2.(国分寺) 木下令子・木坂美生2人展

2021 「佐々木敏晴写真展 花伝」Gallery Camellia+Gallery Nayuta(銀座)

<ラジオ番組>

2004 「NEC ON THE ROAD AGAIN-101のタカラもの」TOKYO FM

木坂は、写真にトリミングも画角調整も色調補正もいっさい行いません。

「作為的ではないのに、あたかも配置したかのように、手を加える余地のない空間がそこにあるとき、シャッターを切ります。」とは、初個展より木坂が話していたことです。

また、研修地のメルボルン(オーストラリア)で開催された国際芸術祭で、各国の舞台芸術の表現手法を目の当たりにしたことで、自身の視点は、舞台でも客席でもない場所からのまなざしであり、能楽師の祖母のもと、幼い頃より慣れ親しんだ能の控えの間である”切戸口”に重なるものだとも語っています。

「ただ、突き動かされる感覚に従い、個人的な収集として撮りためてきたものではありましたが、では、なぜ誰も気に留めもしないようなものを写真に収めてきたのでしょうか。なぜなら“それら”が誰のものでもなく、どこにも属していないものだからだということに、海外研修において自分自身が社会のどこにも属さず過ごす日々の中で気付かされたのでした。人であれ物であれ、属する環境からそうあるべき姿、つまり“役”を課せられ、そこから外れたものは“無用”、“無価値”と切り捨てられてしまいます。いざ、その舞台から降りてみると、自由であると同時に孤独でした。」

奇を衒うことのないありふれた景色には、退廃のなかに荘厳や尊厳が同居し、孤独で悲劇的でありながら祈りや希望をも予感させます。まだ名前のつくことのない感情、もしくは感情を自覚する前のその境界、現実と虚構の境界。日常に潜む見えない境界をみつめ佇み、切り取られた景色たちです。

本展覧会図録テキスト:松本透 長野県立美術館 館長※ 和英併記 text⇒EN

(※2022年当時、現アーティゾン美術館 副館長)

2021年展覧会図録テキスト:山村仁志 東京都美術館 学芸担当課長 和英併記text⇒JP/EN